TECNICHE

AGONISTICO

NORDIC

WALKING

REPORT LIBRI

DI NOI

PAGE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| CHI

SIAMO |

NOTE TECNICHE |

PALMARES AGONISTICO |

UNIVERSITY NORDIC WALKING |

VIDEO

FOTO REPORT LIBRI |

NEWS | DICONO

DI NOI |

LINK |

HOME

PAGE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NOTE

TECNICHE |

|

| ATTREZZATURA

E BIOMECCANICA: UN BINOMIO INSCINDIBILE LA SCARPA |

|

La

scarpa, dice il dizionario, “è un accessorio del vestiario, che riveste

e protegge il piede e permette a chi lo indossa di camminare più

facilmente ed in maniera più sicura e confortevole”. Consigliare una scarpa, quindi, è una faccenda molto delicata, che richiede profonde conoscenze biomeccaniche.

Il cammino, come atto motorio, è la forma

di locomozione propria dell’essere umano; si tratta più in generale di

uno schema motorio di base, ovvero di un elemento costitutivo della

motricità umana, che autonomamente ogni essere umano apprende grazie ad

una naturale spinta ontogenetica e per una naturale concatenazione di

schemi posturali.

Da un punto di vista

meccanico, il cammino si attua attraverso una alternanza di appoggi

monopodalici intervallati

da momenti di doppio appoggio podalico. Durante il cammino il piede

si comporta quindi in due maniere completamente differenti, ma

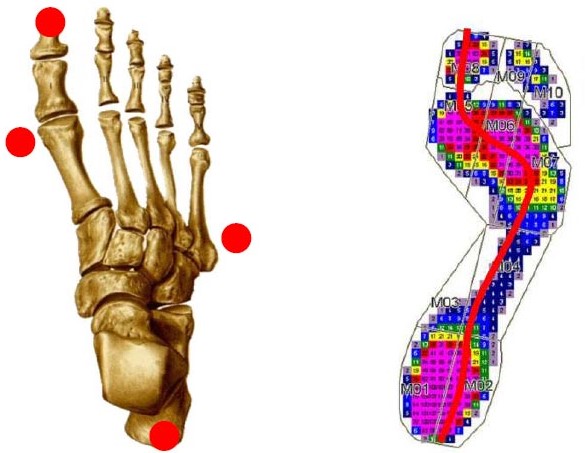

funzionali l’una all’altra. L’elica podalica, meccanismo estremamente complesso, prevede tra l’altro l’oscillazione del peso su quattro ossa, indicate nella figura che segue dai riferimenti rossi.

La presa di contatto con il terreno avviene

sull’osso calcaneare, l'osso che costituisce il tallone.

Sono quindi inadatte le scarpe che costringono il piede ad un eccessivo rialzo del calcagno, dovuto alla presenza di qualunque forma di tacco, comprese le tanto in voga “sneakers con la zeppa” che provocano un contatto calcaneare anticipato rispetto alla normale elica podalica.

Altrettando si deve dire per le cosiddette scarpe “basculanti”, poiché l’assenza di un tacco di forma adeguata rende quanto mai instabile l’appoggio calcaneare e, pertanto, l’elica podalica rischia di non svilupparsi in maniera fisiologica.  Dopo

l’appoggio calcaneare, l’elica podalica continua il suo sviluppo

tramite la traslazione del peso verso l’esterno del piede, ove ha sede

l’osso V° metatarsale e poi verso l’interno del piede, dove invece è

collocato l’osso I° metatarsale, che rappresenta la base dell’alluce. In

tutta questa fase il piede agisce principalmente come un organo di

senso, che informa il cervello sulla propria posizione spaziale e sulle

caratteristiche della superficie di appoggio. Inoltre, la fase sensoriale del piede viene fattivamente incrementata dalla funzione degli archi plantari che, deformandosi progressivamente sotto il peso della persona, trasformano le spinte verticali in spinte laterali allo scopo di migliorare la distribuzione del peso corporeo sulla superficie del piede e favorire una maggiore tattilità della pianta.

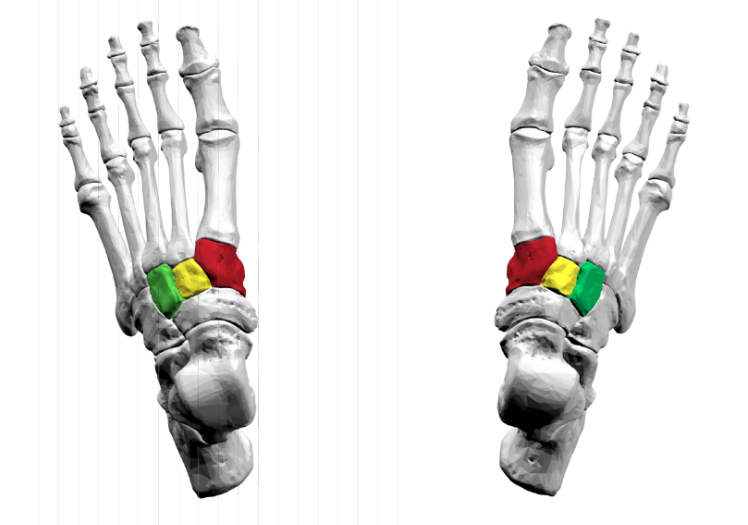

La volta dell’arco plantare è costituita dalle ossa cuneiformi, indicati dai colori verde giallo e rosso nella figura che segue.

Sulla chiave di volta, la più apicale delle ossa che compone l'arco plantare, ha sede l’inserzione di un muscolo della gamba, il tibiale anteriore, che impedisce all'arco di crollare e che sopporta il maggiore sforzo nel sostenere gli archi plantari.

Un’imperfetta

elica podalica, che non distribuisce progressivamente il peso sull’arco

plantare e che non consente allo stesso di lateralizzare la forza peso,

carica notevolmente il tibiale anteriore ed è alla base

dell’indolenzimento, o del dolore crampiforme, che si avverte quando si

cammina col piede troppo piatto o col peso troppo spostato in avanti. È

fondamentale che durante la fase sensoriale siano ridotti al minimo gli

interventi esterni che possano inficiare la corretta percezione del

terreno.

Sono quindi inadatte le calzature con suola rigida, come gli stivaletti da trekking, perché il piede deve essere libero di flettersi in maniera naturale, per mettere in contatto al momento giusto le corrette porzioni di cute interessate dallo svolgersi dell’elica podalica.

L’elica podalica, nella sua completezza è schematizzata nell’immagine seguente.

È

assolutamente importante notare come tutte le fasi dell’elica podalica

descritte fino a qua si possono realizzare solo a condizione che il

terreno sia omogeneo e livellato, consentendo quindi che i quattro

appoggi podalici possano avvenire regolarmente. Altrettanto l’elica podalica si può sviluppare solo in assenza di pendenze superiori al 4-6%, limite oltre il quale il corretto appoggio calcaneare non si realizza, ma il contatto con il terreno avviene con tutta la pianta del piede, o comunque con porzioni podaliche non consone al momento della rullata del passo.

Esempio

di primo appoggio del piede che coinvolge l’intera superficie plantare

Inoltre la sensorialità del

piede viene inficiata dalla forza di gravità, che costringe il piede ad

un appoggio posteriore in caso di salita e ad un appoggio anteriore in

caso di discesa, con conseguente trasmissione di informazioni tattili

diverse da quelle attese in quella particolare fase del passo e

conseguente impossibile realizzazione di un passo corretto. Ricordiamo

che, qualora l’inclinazione del terreno, oppure le asperità del

terreno, oppure ancora l’incapacità del soggetto impedissero il

realizzarsi di una corretta elica podalica, non si può parlare, in

termini rigorosamente biomeccanici, di “cammino” e quindi di Nordic

Walking. In tutto questo

complesso gioco di sensorialità ed

equilibri che dà origine all’elica podalica, un ruolo importante è

svolto dalle articolazioni della caviglia, che consentono al piede di

trovarsi nelle angolazioni giuste rispetto al terreno al momento giusto. La caviglia interviene infatti fattivamente nel cammino, operando una lunga e progressiva serie di movimenti articolari che vanno dalla dorsoflessione, al neutro, alla flessione plantare nel corso dello sviluppo dell’elica podalica; ne consegue che, per la realizzazione di un passo fisiologicamente corretto, la caviglia deve godere di una assoluta libertà di movimento e di articolazione.

Alla

luce di quanto sopra non è difficile comprendere come la scelta della

calzatura adatta debba orientarsi, ferme restando le esigenze personali

dell’atleta, verso una scarpa sportiva senza tacco, con un drop,

cioè una differenza di altezza tra avampiede e tallone che non superi

gli otto millimetri, fatte salve problematiche achillee per le quali

sarà opportuno consultare il fisiatra o l’ortopedico. La

scarpa avrà appoggio calcaneare largo e stabile, una suola ben

flessibile ed una allacciatura che consenta una completa stabilità del

piede durante l’elica podalica. Bisogna

considerare che la stragrande maggioranza delle scarpe sportive sono

concepite per correre, dato che il 99% del mercato è posizionato sui runner. La

corsa prevede appoggi sulla punta del piede e non sul calcagno, che

diventano sempre più evidenti all’aumentare della velocità. Bisogna

quindi evitare di rivolgersi a scarpe superleggere, come quelle

classificate con le sigle A0, A1, A2 che sono concepite per runner veloci e orientarsi su

modelli di categoria superiore. Le scarpe di categoria A3, definite “neutre”, sono in genere scarpe con un peso compreso tra 300 e 400 grammi e hanno in genere un discreto drop che salvaguarda i tendini e le articolazioni.

Le scarpe A4 sono adatte a chi desidera un buon

supporto, sia per il normale cammino che per le eventuali gare.

I vantaggi della scarpa giusta Talvolta non è facile rinunciare alle

scarpe alla moda. Ecco di seguito una

serie di motivazioni su perché muovere un passo corretto

e quindi indossare la scarpa giusta, possa essere una scelta

interessante, accattivante, salutare e divertente. Il

Nordic Walking realizza il proprio scopo quando, attraverso la spinta

dei bastoni, rende la marcia più veloce, più lunga, più cadenzata e

meglio rispettosa della biomeccanica umana, coinvolgendo altresì un

maggiore numero di muscoli. Abbiamo

osservato come il passo origini dal calcagno e come la scarpa giusta

consenta un appoggio calcaneare più stabile; l’allungamento del passo,

tipico del Nordic Walking, è quindi diretta conseguenza della spinta

del bastone, ma è possibile e sicuro solo in presenza di una scarpa

corretta. Maggiore coinvolgimento muscolare

Per

allungare il passo dobbiamo oscillare le anche, perché la lunghezza

della gamba è fissa e, pertanto, è l’oscillazione dell’anca a

consentire un appoggio calcaneare più lontano; questo fatto è

ampiamente visibile nei marciatori agonisti, che oscillano grandemente

le anche per allungare il passo e quindi velocizzare la marcia. In

realtà il corpo umano è un sistema che tende fisiologicamente al

risparmio energetico, perché in natura il cibo non è facile da

procurare e gli animali superiori, quali i predatori, devono spendere

molte calorie per catturare una preda, col rischio di andare in

bilancio negativo tra calorie spese e calorie disponibili. Risparmiare energia

è quindi un meccanismo fondamentale per la sopravvivenza degli animali

superiori. Questo

istinto conservatore è molto bene visibile in buona parte delle

attività umane, data la naturale tendenza ad affidare il movimento a

quei muscoli che sono in grado di effettuare l’azione con il minimo

dispendio calorico. Quando

camminiamo, il sollevamento e l’avanzamento della gamba vengono

inizialmente affidati al muscolo ileo psoas, un muscolo robusto ed in

grado di consumare poca energia. L’ileo psoas è

costituito da due ventri muscolari: il grande psoas ed

il muscolo iliaco che

si uniscono per inserirsi nel piccolo trocantere femorale. Il muscolo grande psoas prende

origine dalle prime quattro vertebre lombari e

dell'ultima toracica. Il muscolo iliaco ha

forma di ventaglio ed origina dalla fossa iliaca e dall'ala dell’osso sacro. La contrazione dell’ileo psoas genera un legame rigido tra le vertebre lombari e le creste iliache, con la conseguenza di “bloccare le anche” durante il cammino e, pertanto, impedire l’allungamento del passo oltre determinati limiti.

Inoltre, gli sforzi

generati dall’ipertono dell’ileo

psoas possono dare origine a dolore nei suoi siti di inserzione, in

particolare sotto forma di dolore lombare, di risentimenti alla cresta

iliaca e di dolori al piccolo trocantere femorale, spesso confuso, nel

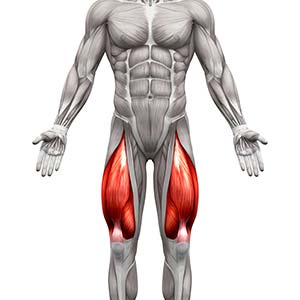

maschio, con dolore testicolare. L’allungamento

del passo e la conseguente oscillazione delle anche, consente di

coinvolgere in maniera elettiva anche numerose fasce muscolari

anteriori a livello femorale ed in modo particolare il muscolo retto

femorale. Questo fatto consente di distribuire il carico muscolare oltre l’ileo psoas, rendendo quindi il cammino meno faticoso oppure più prestante.

Maggiore equilibrio

L’oscillazione

delle anche consente altresì di aumentare la superficie del cosiddetto

“piedestallo fisiologico”, cioè della superficie sulla quale grava il

nostro peso al suolo. Quanto

sopra è dovuto al fatto che ad ogni oscillazione dell’anca, corrisponde

fisiologicamente una oscillazione opposta della spalla controlaterale;

gli assi corporei di anche e spalle vengono così ad incrociarsi,

incrementando la stabilità e l’equilibrio. È un fenomeno simile a quello che si verifica quando si apre uno sgabello pieghevole che chiuso non sta in piedi, ma quando le sue gambine vengono incrociate diventa stabile.

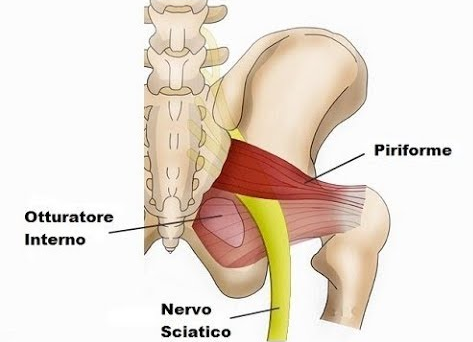

Prevenzione delle sindromi sciatiche

L’oscillazione

delle anche consente altresì di applicare un’azione di stretching sul

muscolo piriforme, un piccolo muscolo della regione glutea appartenente

al gruppo dei muscoli rotatori dell’anca. Quando

il cammino viene condotto con l’anca bloccata, il piriforme si contrae

per trattenere la cresta iliaca; quando si cammina con le anche

sciolte, il piriforme è libero di allungarsi. L’eccessiva contrazione del piriforme può dare origine alla cosiddetta “sindrome del piriforme”, un disturbo neuromuscolare che insorge quando il piriforme comprime od irrita il nervo sciatico, che passa nelle sue immediate vicinanze.

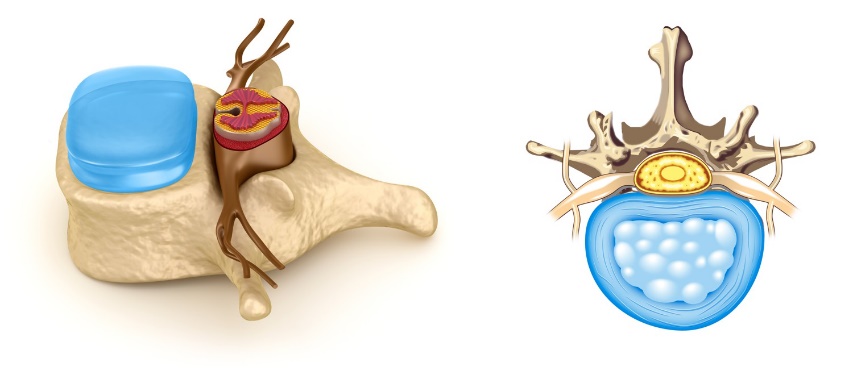

Migliore trofismo del disco intervertebrale

Per

finire, la maggiore oscillazione delle anche consente una migliore

mobilizzazione dei dischi intervertebrali a livello lombare. I

dischi intervertebrali si giovano del movimento per meglio assorbire i

liquidi interstiziali dai quali traggono nutrimento e, pertanto, la

maggiore mobilitazione degli stessi nel corso del cammino, si

concretizza in un migliore metabolismo e trofismo e, quindi, in una

accresciuta capacità del disco di sostenere il peso del corpo.  È

altresì da considerare che le vertebre lombari sono quelle che più

facilmente vanno incontro a problemi dopo la menopausa, a seguito della

decalcificazione osteoporotica. Ridurre il sovraccarico di queste strutture evitando il superlavoro dell’ileo-psoas, che si inserisce proprio nelle vertebre lombari e migliorare il trofismo dei dischi intervertebrali che le sostengono, può avere una sensibile azione preventiva nella donna giovane, o riabilitativa nella donna post menopausale.

|